在工业制造的全链条中,打磨工艺是确保产品质量的关键环节。无论是金属铸件的去毛刺、精密零件的曲面抛光,还是复合材料的表面修整,打磨质量直接影响产品的装配性能、使用寿命和市场认可度。传统打磨模式依赖人工经验与重复性操作,在精度控制、效率稳定性、作业环境等方面的短板日益凸显。而协作机器人打磨结合 3D 视觉技术的创新方案,正通过智能化升级,为各类制造企业提供了兼顾精度、效率与柔性的表面处理新选择。

一、传统打磨模式的共性挑战:工业生产中亟待突破的瓶颈

打磨工艺的特殊性,使其成为制造企业普遍面临的共性难题,这些挑战并不因企业规模而有所区分:

1. 精度控制的 “经验依赖症”

人工打磨时,力度、角度、路径的细微差异都会导致产品表面质量波动。例如,汽车发动机缸体的平面打磨若出现

0.01mm

的误差,可能引发密封性能下降;航空零部件的异形曲面抛光精度不足,会增加空气阻力。即使是熟练工人,也难以保证每一件产品的一致性,导致批量生产中合格率波动较大,后续质检与返工成本居高不下。

2. 效率与成本的 “矛盾体”

人工打磨的效率受体力、注意力、操作节奏影响,单日有效作业时长通常不超过

6

小时,且难以应对高强度连续生产。为满足订单需求,企业往往需要配置冗余人力,不仅增加薪酬支出,还需承担防护设备、职业健康管理等附加成本。更关键的是,随着技能型工人短缺加剧,打磨岗位的招聘与培训难度持续上升,成为制约产能释放的隐性障碍。

3. 作业环境的 “安全与合规压力”

打磨过程中产生的金属粉尘、噪音、振动,长期接触会对操作人员的呼吸系统、听力及关节造成损伤。近年来,随着职业健康法规的完善,企业在环保设备投入、作业环境监测等方面的成本显著增加,部分高污染打磨工序甚至面临限产或整改压力,倒逼行业寻求更安全的替代方案。

二、协作机器人打磨:技术特性驱动的工艺革新

协作机器人打磨并非简单的 “机器换人”,而是通过人机协作的灵活性与智能化控制,解决传统工艺的核心痛点。其技术特性使其能够适配多样化的工业场景:

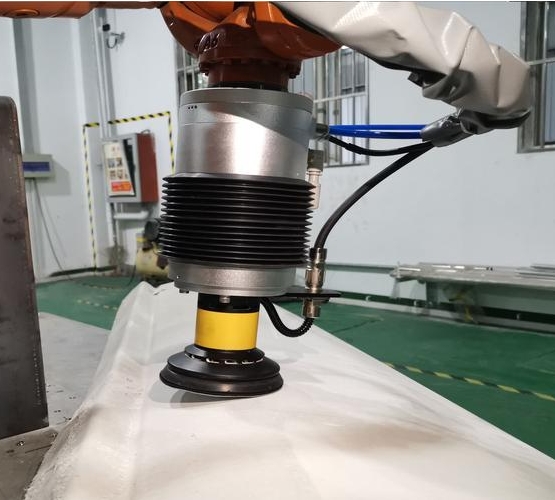

1. 动态精度控制:从 “经验判断” 到 “数据驱动”

协作机器人搭载的力控传感器可实时感知打磨过程中的接触力(精度可达

±0.5N),并通过算法自动调整运行参数 ——

当检测到表面凸起时,自动减小进给速度并加大压力;遇到凹陷区域则反向调整,确保每一处打磨都符合预设的表面粗糙度标准(如

Ra0.8-Ra3.2)。这种闭环控制能力,让打磨精度从 “人工估计” 升级为 “数据可追溯”,批量产品的一致性误差可控制在 0.005mm

以内。

2. 柔性适配能力:应对多品类生产的 “无缝切换”

制造业的多品种、变批量生产趋势,对打磨设备的柔性提出了更高要求。协作机器人通过模块化设计,可快速更换打磨工具(如砂轮、砂纸、钢丝轮),配合可编程的运动路径,实现从小型五金件到大型结构件的跨品类处理。例如,在工程机械领域,同一台机器人可先后完成挖掘机铲斗的边缘去毛刺与液压杆的镜面抛光,切换时间不超过

15 分钟,大幅提升设备利用率。

3. 安全与效率的平衡:重新定义作业场景

协作机器人的碰撞检测与力控反馈功能,使其能在无隔离防护的环境中与工人协同作业。在实际生产中,工人可专注于工件装夹、质量抽检等复杂操作,机器人则承担重复性打磨任务,形成

“人机互补” 的高效模式。这种协作模式不仅改善了工人的作业环境(减少粉尘、噪音暴露),还将整体工序效率提升

30%-50%,同时降低了安全事故风险。

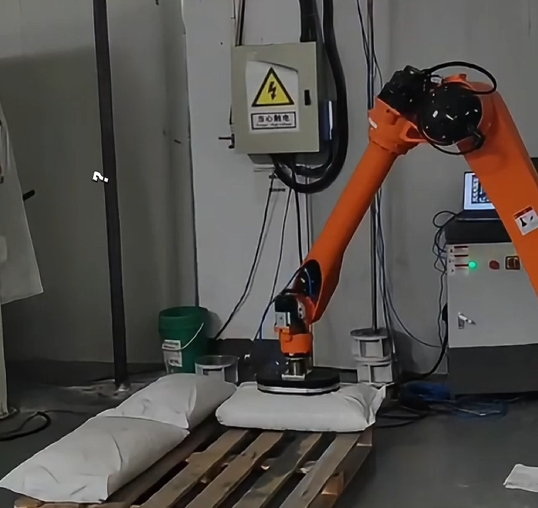

三、3D 视觉技术:协作机器人打磨的 “智能眼睛”

3D 视觉系统的引入,让协作机器人打磨从 “预设路径” 升级为 “自适应处理”,解决了工业场景中工件定位、姿态识别、缺陷检测等核心难题:

1. 三维定位:突破 “刚性夹具” 限制

传统自动化打磨依赖专用夹具固定工件,当产品规格变化时,夹具的设计与更换成本高、周期长。3D

视觉通过激光扫描或结构光成像,可在 0.5 秒内获取工件的三维点云数据,精确计算其空间位置与摆放角度(定位精度达

±0.1mm)。机器人根据这些数据自动调整运动轨迹,即使工件随意放置在传送带上,也能实现精准抓取与打磨,大幅降低对工装夹具的依赖。

2. 表面缺陷识别:实现 “针对性处理”

在铸件、锻件等毛坯件的打磨中,表面常存在气孔、缩痕、飞边等缺陷。3D

视觉系统可在打磨前对工件进行全面扫描,识别缺陷的位置、大小与深度,并生成差异化处理方案 ——

对于微小飞边,机器人采用高速旋转砂轮快速去除;对于凹陷区域,则通过柔性磨头进行精细修整,避免过度打磨导致的材料浪费。某汽车零部件厂商引入该技术后,缺陷检出率从人工检测的

82% 提升至 99.5%,原材料利用率提高 15%。

3. 过程追溯与优化:数据驱动的持续改进

3D

视觉系统可实时记录打磨过程中的关键参数,如表面粗糙度变化曲线、机器人运行路径偏差、接触力波动等,并将数据上传至生产管理系统。企业通过分析这些数据,可精准定位工艺瓶颈

—— 例如,若某批次产品的边角打磨精度反复超标,系统可自动提示优化对应路径的速度参数,实现工艺的持续迭代。

四、跨行业应用实践:协作机器人打磨的价值验证

协作机器人打磨已在多个制造领域落地,其应用效果得到充分验证:

金属加工领域:精密铸件的高效去毛刺

某重型机械企业的发动机缸体铸件打磨工序,传统人工打磨单台耗时

12 分钟,合格率 85%。引入协作机器人打磨系统后,3D 视觉快速识别铸件分型面的飞边位置,机器人配合专用磨头精准去除,单台耗时缩短至 6

分钟,合格率提升至 99%。同时,由于减少了人工接触,铸件表面油污污染率下降 90%,后续清洗工序成本降低 40%。

消费电子领域:曲面壳体的高光洁度抛光

某电子产品厂商生产的铝合金外壳需达到镜面效果(Ra0.02μm),人工抛光需经过粗磨、中磨、精磨三道工序,且易出现划痕。协作机器人打磨系统通过

3D 视觉扫描曲面轮廓,自动规划多层级打磨路径,配合不同目数的砂轮逐步精细加工,不仅将单件加工时间从 8 分钟压缩至 3

分钟,还通过力控反馈避免过磨,划痕不良率从 5% 降至 0.3%,产品溢价能力显著提升。

医疗器械领域:植入式零件的洁净打磨

某生产骨科植入器械的企业,对钛合金零件的表面粗糙度和生物相容性要求极高。协作机器人打磨系统采用无菌打磨工具,3D

视觉实时监测表面微观形貌,确保打磨过程中不产生金属碎屑残留。该方案不仅将人工操作导致的污染风险降至零,还通过数据追溯满足医疗行业的合规要求,产品通过国际认证的周期缩短

30%。

五、协作机器人打磨的实施路径:从技术适配到产能释放

引入协作机器人打磨系统,需结合企业的生产特性进行科学规划,确保技术价值最大化:

1. 工艺诊断:明确核心需求与技术匹配点

首先需对现有打磨工序进行全面分析

—— 若核心问题是精度波动,应重点关注 3D

视觉的检测精度与机器人的力控稳定性;若以效率提升为目标,需评估系统的换型速度与连续作业能力。例如,多品种小批量生产企业,应优先选择支持快速编程的柔性系统;大批量标准化生产企业,则可考虑搭配自动上下料装置,实现全流程自动化。

2. 分阶段部署:平衡技术升级与生产连续性

建议采用

“试点 - 优化 - 推广”

的分步实施策略:先在一条产线或一个工序试点,验证系统的稳定性与效益;待工艺参数固化后,逐步扩展至其他工序或产线。某家电企业通过这种方式,先在冰箱门体打磨工位试点

3 个月,解决了表面划痕问题后,再将技术复制到洗衣机外壳生产线,整个过程未影响正常生产交付。

3. 人员赋能:构建人机协作的技能体系

协作机器人打磨并非取代人工,而是要求操作人员从

“体力劳动者” 转型为 “系统管理者”。企业需加强员工培训,使其掌握系统编程、参数调整、日常维护等技能。部分系统提供商还会提供 “操作手册 +

视频教程 + 现场指导” 的组合培训,确保工人能在 1-2 周内熟练操作设备,快速释放技术产能。

结语

协作机器人打磨结合 3D 视觉技术,正在推动工业表面处理工艺从 “经验主导” 向 “数据驱动” 转型。它不仅解决了传统打磨的精度、效率、安全难题,更以柔性化、智能化的特性,适配了现代制造业多品种、高要求、快迭代的生产需求。从金属加工到消费电子,从医疗器械到航空航天,这项技术正成为制造企业提升产品质量、降低运营成本、增强市场竞争力的共性选择。

在工业智能化的进程中,协作机器人打磨的价值不仅在于技术本身的创新,更在于它重新定义了表面处理工艺的标准 —— 让精度可量化、效率可控制、质量可追溯,为制造企业的高质量发展提供了坚实的技术支撑。